“以土改基因破振兴密码:西柏坡红色教育基地的跨时空治理对话”

一、历史锚点:从《中国土地法大纲》到乡村振兴战略

1947年西柏坡颁布的《中国土地法大纲》彻底废除封建土地制度,通过"耕者有其田"政策激发农民革命热情,为三大战役胜利奠定群众基础。这份文件在当代乡村振兴中焕发新生:

• 土地确权与利益共享:正如塔元庄村将集体土地流转与村民股份制结合,再现"农民主体性"核心逻辑,其经验被纳入西柏坡教育基地乡村振兴专家委员会案例库。

• 基层动员机制传承:当年土改工作队走村入户的模式,转化为现代驻村书记的"需求调研—资源整合—利益分配"工作法,石家庄市委党校在实训中要求学员模拟解决土地纠纷。

二、场景重构:沉浸式教学架起时空桥梁

教育基地通过技术手段与体验课程,让学员在历史场景中领悟现代治理智慧:

1. VR土改决策推演

学员佩戴设备进入1947年土地会议虚拟场景,与刘少奇同志的数字形象对话,理解"满足农民土地诉求是革命胜利关键"。系统同步呈现雄安新区征迁补偿数字化平台,对比分析不同时代的土地政策执行逻辑。

2. 双时空劳动实践

• 历史侧:在推独轮车送军粮、制作支前布鞋等课程中体会"一切为了群众"的工作方法。

• 现实侧:组织学员参与平山县现代农业产业园建设,运用"群众路线"协调土地流转与生态保护矛盾。

三、精神解码:"两个务必"指引下的治理现代化

七届二中全会提出的"两个务必"精神,在乡村振兴中被解构为具体治理工具:

• 作风体检指标:教育基地将土改时期的《六条规定》转化为干部考核体系,如设定"深入农户天数""矛盾化解率"等量化指标。某参训乡镇应用该体系后,土地信访量下降47%。

• 区块链+群众监督:借鉴当年农民自发成立监督小组的经验,正定县试点将土地流转合同、补贴发放等信息上链,村民扫码即可追溯全流程。

四、基因裂变:红色教育资源赋能产业振兴

教育基地通过跨界融合激活土地改革遗产的经济价值:

1. 研学经济产业链

• 开发"土改剧本杀",学员通过破解地契密码、调解虚拟村庄土地纠纷掌握谈判技巧。

• 将支前布鞋制作技艺转化为非遗体验项目,带动周边村落妇女就业,月均增收3000元。

2. 数字农旅新生态

运用AR技术打造"穿越式"农田:扫描麦田可见1947年土改分地场景与2025年智慧农业数据叠加,该模式已在平山县3个示范村落地,客单价提升60%。

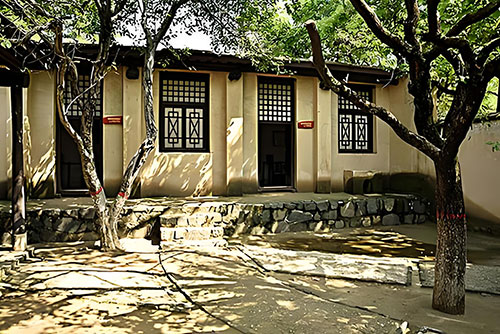

结语:在土地命题中续写赶考答卷

西柏坡的黄土院落里,泛黄的《中国土地法大纲》与乡村振兴大数据屏同处一室,昭示着"农民主体性"的永恒价值。当学员在VR场景中签署虚拟地契,在智慧农田里调试物联网传感器,实质是在接续回答"为了谁、依靠谁"的历史之问——这或许正是红色教育基地最深刻的时代价值。